Contenidos

En la localidad de San Román de Hornija (Valladolid) se conservan restos de arte prerrománico procedentes de un monasterio y su iglesia actualmente desaparecidos.

¿Orígenes visigodos? El supuesto sepulcro de Chindasvinto y Reciberga

Cuando Ambrosio de Morales visitó la iglesia en el siglo XVI aún se conservaba la construcción original y dejo escrito:

Yo vi la iglesia antigua de obra gótica con su crucero de quatro brazos, como lo describe San Ildefonso quando habla de su fundación. Mas por haber después querido ensanchar la capilla mayor, se ha perdido la forma de la fábrica antigua y sólo quedan muchas de las ricas columnas de diversos géneros y colores de mármoles que había en todo el edificio. Allí está la sepultura del rey en una capilla, en una gran tumba de mármol blanco, su cubierta de lo mismo. Letras no hay en la capilla ni en el túmulo. En el libro gótico antiguo del Secretario Miguel Ruiz de Azagra, de quien dixe en su lugar, están entre otros epigramas los epitafios deste Rey y de la Reina, su mujer. Y no hay duda sino que el autor dellos es el arzobispo Eugenio, pues están entre sus obras

La tradición transmitida desde entonces asegura que el monasterio fue fundado por el rey Chindasvinto y que en ese sepulcro estaban los restos del rey de su mujer Reciberga. Sin embargo, F. Schlimbach, en un artículo publicado en 2009 realizó un exhaustivo estudio de las fuentes y las tradiciones en las que se basa esta suposición y concluye que la tradición de que Reciberga está aquí enterrada pudo ser inventada en el siglo XVII. Por otro lado, también cuestiona que esté aquí enterrado el rey Chindasvinto pues quien primero lo afirma es Pelayo de Oviedo mientras que otras crónicas sitúan la muerte y el enterramiento del rey en Toledo1.

En el mismo sentido apuntaba también Raquel Alonso (2008) quien aporta razones para dudar de que realmente Chindasvinto esté aquí enterrado2. Aunque en un artículo posterior (2013) dice que la costumbre funeraria de enterrar a personajes relevantes en sus propiedades rurales o uillae —una práctica común entre las élites romanas y continuada por algunos notables visigodos— “incrementa su verosimilitud”. Esto hace que la ubicación de la tumba de Chindasvinto en Hornija, una posesión real, sea plausible dentro del contexto histórico admite que no puede ser descabellado que un rey eligiera una propiedad3.

Ramón Corzo Sánchez realizó investigaciones arqueológicas y una exhumación de los restos del sarcófago presente en la iglesia de San Román de Hornija entre 1976 y 19784. El sarcófago contenía fragmentos de dos esqueletos incompletos. Las características de los individuos eran las siguientes: Un hombre de 1,72 metros de estatura, fallecido en edad avanzada, con una musculatura desarrollada evidenciada por las inserciones musculares en los muslos; y una mujer joven, significativamente más pequeña (1,53 metros de estatura), que tenía entre 18 y 22 años al momento de su muerte. El estudio médico de estos restos llevó a Corzo Sánchez a identificar su probable correspondencia con Chindasvinto y Reciberga siguiendo la tradición pero es más posible que fueran los restos de los fundadores del monasterio, bien época visigoda, bien en el siglo IX o X.

En 1989 se realizó una intervención arqueológica Miguel Ángel Marcos, Ángel Palomino, Manuel Serrano y Consuelo Escribano. En esa excavación se encontró la siguiente secuencia: distintos enterramientos superpuestos correspondientes a varias etapas históricas, los más modernos inhumaciones infantiles relacionadas con la adscripción de la capilla a las “ánimas del purgatorio” (siglos XVIII-XIX); los más antiguos, medievales (c. siglos XI-XIII), sobre un ancho muro de cimentación que descansa sobre el firme natural, realizado en mampostería, con orientación este-oeste y que podría corresponder a la iglesia prerrománica.

Por otro lado, la cronología de los capiteles, fustes y otros elementos existentes tampoco permiten afirmar con seguridad que la edificación fuera fundada en época visigoda ya que por los elementos estilísticos, es más factible que sean de fines del siglo IX o del siglo X. Existe un debate aún abierto al respecto.

Historia de San Román de Hornija

Dejando de lado los supuestos orígenes visigodos del monasterio, tenemos un primer documento en el cual Alfonso III y su mujer Jimena hacen donaciones con motivo de la fundación del monasterio asturiano de Santo Adriano de Tuñón, citando “monasterium quod uocitant Sancti Romani de Orniza, cum uillas et familiis, iuxta flumine Durio”. El documento está fechado en el año 791 aunque Floriano cree que esta mal dato y lo sitúa en el 891. Pero es casi unánimemente considerado como una falsificación o interpolación del siglo XI5.

En el 1124 Urraca I hizo donación del mismo al monasterio berciano de San Pedro de Montes. El último prior comendatario fue Alonso de Fonseca (1422-1505), obispo de Cuenca. En 1496, cuando se encontraba en plena decadencia y tenía el cargo de prior vacante, quedó bajo la jurisdicción del obispo de Zamora.

En 1503, el papa Julio II lo unió a San Benito de Valladolid, manteniendo el cargo de prior, pero prácticamente sin actividad monástica. En 1612 se instaló el retablo mayor que había encargado el arzobispo Sancho de Rojas para el monasterio de San Benito de Valladolid y que había sido reemplazado por otro nuevo, obra de Alonso Berruguete. Actualmente, se conserva la iglesia parroquial de San Román, edificada en el siglo XVII.

Desde nuestro punto de vista, con la documentación actual y con los restos arqueológicos conservados, nos inclinamos a considerar el monasterio como una fundación de fines del siglo IX o inicios del siglo X, época en que la zona de Toro es incorporada a los dominios del reino de León.

Restos prerrománicos en la casa prioral de San Román de Hornija

La casa prioral está adyacente al lado meridional de la iglesia parroquial y fue construida en 1768. Los restos ruinosos, aunque consolidados en 2020, están en manos privadas.

El balcón se sustenta en cinco columnas cuyos elementos seguramente fueron reaprovechados de la construcción prerrománica. Uno de los capiteles fue objeto de un intento de robo en 2012.

Los fustes son monolíticos de mármol. Los capiteles son variados. Dos de ellos son sencillos, de estilo toscano, sin talla alguna. Pero los otros tres presentan un estilo corintio evolucionado, con similitudes con otros edificios prerrománicos, con distintos niveles y hojas carnosas muy bien talladas o bien volutas.

Restos conservados en la iglesia parroquial de San Román de Hornija

En una pequeña capilla situada a la derecha del acceso a la parroquia se conserva un pequeño museo, llamado por los sanromaniegos “Museo del rey Chindasvinto” con varios restos de época prerrománica.

De entre los elementos que se muestran se encuentran varios modillones prerrománicos; restos de fustes y de capiteles; cuatro capiteles completos, dos de ellos de estilo corintio, de grandes dimensiones, apoyados en columnas modernas; otro X: y el último, situado sobre un hermoso fuste de columna estriada dividida en dos registros de estrías en direcciones opuestas que previamente sostenía el púlpito de la iglesia.

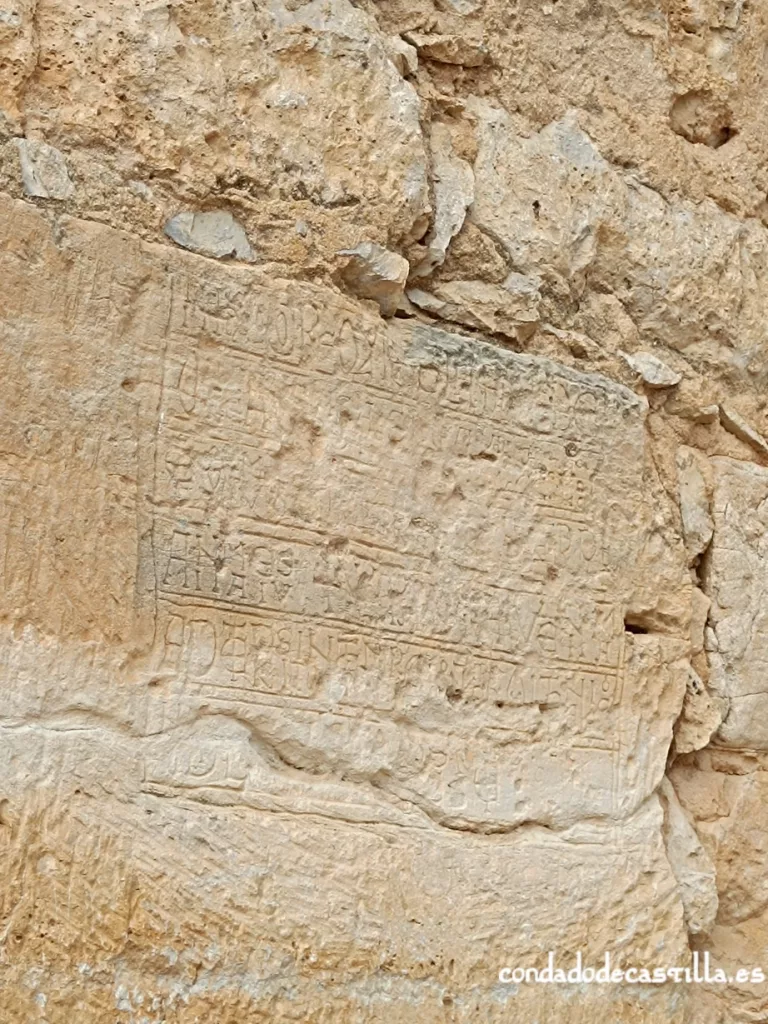

Una basa del siglo X (87 x 90 x 52 cm) contiene los restos de una inscripción en letra visigótica mayúscula. Fue vaciada después de la visita de Ambrosio de Morales en 1577 para convertirla en pila bautismal. Ambrosio de Morales dio la siguiente transcripción que se refiere a las reliquias que había en el monasterio prerrománico:

In nomine D(omi)ni Salvatoris mundi Hic sunt reliquie S(an)c(t)i Romani monachi S(an)c(t)i Martini ep(iscop)i S(an)c(t)e Marine virg(ini)s S(an)c(t)i Petri Ap(osto)li S(an)c(t)i Ioannis B(a)p(tis)te S(an)c(t)i Aciscli et aliorum numero s(an)c(t)or(m)

Actualmente se puede leer:

(Crux) In n[omine …] D(omi)ni / ¿sa[crum?] di[…] / [… / … / … / …]e / r[…]li / ci[…]sli / et alior[um num]ero s(an)c(t)or(um)

(Cruz) En el nombre del Señor […] y de otros muchos santos. (AEHTAM 4502)

Fuera ya de la cronología prerrománica, en el muro sur de la iglesia se encuentra una lápida funeraria escrita en letra de época románica con la siguiente lectura:

In hoc loco requiescit fa[mu]la Dei […] / o[…]a[…]s[ub er]a M CC L I[…] / et qu[…] mu[…] terp[…] / anima eius (crux) ul… veniam / ad te isti temp[o]re turp[…] qui trans[…] / […] iste

En este lugar descansa la sierva de Dios […] en la era de [1251-1259] y […] su alma […] vendré a ti […] ¿en un tiempo indecoroso que pasa?… (AEHTAM, 4522)

Otros restos dispersos

Según Manuel Gómez-Moreno, habría otros restos de capiteles de San Román de Hornija en “un molino que le perteneció; en la iglesia de San Juan de Morales, y en las de Santo Tomás y ermita del Canto en Toro. El número total de capiteles vistos llega a diez y seis, y hay basas, fustes y cimacios en crecido número”6.

Aporta ilustraciones e imágenes (capitel de la ermita del Canto de Toro, lámina LXX; capiteles de un molino, lámina LXVI; dibujo del capitel de la iglesia de Santo Tomás de Toro, pág. 189 y capitel en la iglesia de San Juan en Morales de Toro, pág. 189).

El supuesto poema de Chindasvinto a Reciberga

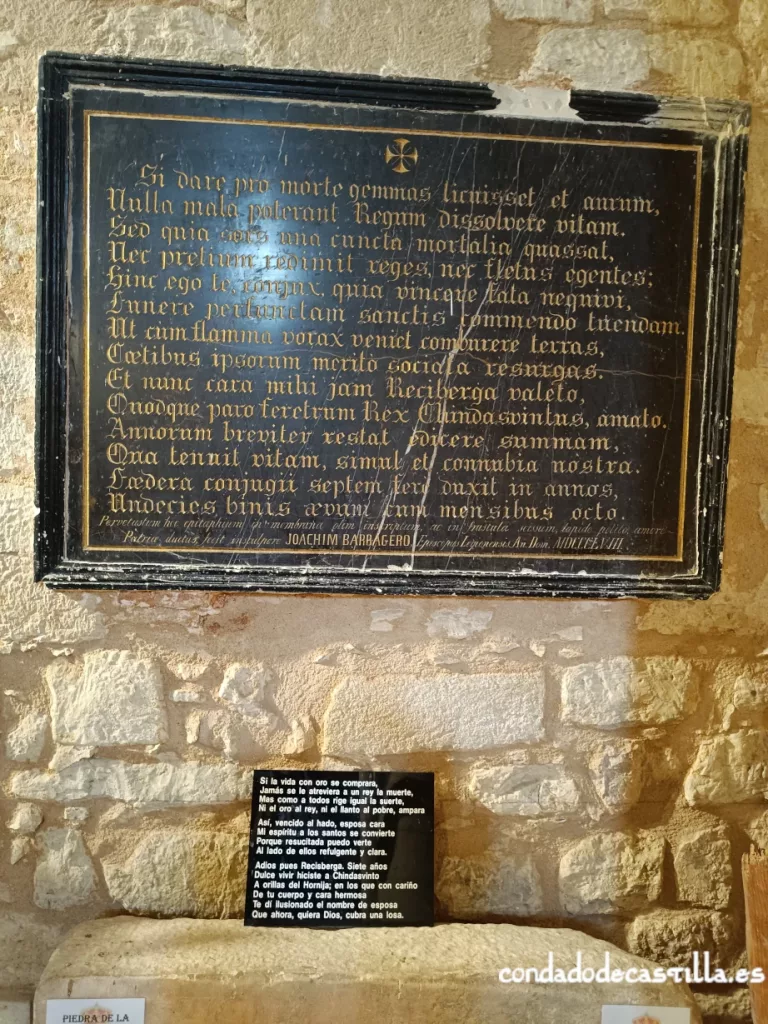

En una losa de mármol negro en la pared este del museo, están inscritos 14 versos, un epitafio en hexámetros supuestamente compuesto por Eugenio de Córdoba en el que Chindasvinto lamenta a la joven Reciberga fallecida:

Si dare pro morte gemmas licuisset et aurum, Nulla mala poterant Regum Dissolvere vitam. Sed quia sors una cuncta mortalia quassat, Ver petium redimit reges, nec fletus egentes; hinc ego te, conjux, quia vincere fata nequivi, Ennere perfunctam sanctis commendo vendam. Ut cum flamma vorax veniet comburere terras, Cœtibus ipsorum merito sociata resurgas. Et nunc cara mihi jam Reciberga valeto, Quodque paro feretrum Rex Chindasvintus, amato. Annorum breviter vestat edicere summam, Qua tenit vitam, simul et connubia nostra. Foedera conjugii septem fere duxit in annos,undecies binis ævum cum mensibus octo.

La propia placa con la inscripción, como asegura una adición en su borde inferior, fue encargada en 1858 por Joaquín Barraguero, entonces obispo de León. Sin embargo, se dice que su texto fue tomado de un pergamino antiguo que se encontraba en el lugar antes de la fabricación de la placa.

Una leyenda sobre Almanzor y San Román de Hornija

En el Liber Sancti Jacobi Codex Calixtinus, en su Libro IV, después de narrar como Almanzor de Córdoba asoló Santiago de Compostela, cuenta cómo llegó hasta San Román de Hornija. Según la traducción de Abelardo Moralejo dice así literalmente:

«Luego, pues devastando las tierras de España, llegó a la villa que vulgarmente se llama Orniz en la que había una bellísima y muy buena basílica de San Román, con riquísimos paños y códices, cruces de plata y telas bordadas de oro. Y al llegar a ella el inicuo Almanzor robó cuanto en ella encontró, y de igual suerte devastó la villa. Y habiéndose albergado con sus ejércitos en esta villa, cierto capitán de sus huestes que entró en la Iglesia, vio las columnas bellísimas de piedra que sustentaban el techo de la iglesia y cuyos capiteles estaban plateados y dorados, y estimulado por su odio y crueldad, clavo una cuña de hierro entre una columna y su basa. Y al golpear fuertemente aquella cuña con un martillo de hierro, tratándose de derrumbar toda la iglesia, el hombre se convirtió en piedra por providencia de Dios. Y esta piedra en forma humana subsiste hasta el día en la misma iglesia y tiene el mismo color que tenía la túnica del sarraceno entonces. También suelen contar los peregrinos que allá iban a rezar, que la piedra hiede.

Cuando Almanzor vio esto, dijo a sus caballeros: Grande, temible y digno de gloria es el Dios de los Cristianos, pues tiene tales discípulos que aún después de dejar esta vida castigan a los vivos que le les rebelan, de tal modo que a unos quitan la luz de los ojos, y a otro lo convierten en piedra muda. Santiago me arrebató la luz de los ojos; San Román transformó un hombre en piedra. Pero Santiago es más clemente que San Román; pues compadecido Santiago me devolvió la vista, pero San Román no quiere devolverme mi hombre. Huyamos pues de estas tierras. Entonces confundido se marchó el pagano con sus ejércitos…»

Cuentas los sanromaniegos que el soldado fue convertido en el capitel y el fuste que sujetaban el púlpito.

- Schlimbach, F. (2009). San Román de Hornija, Chindasvinth und Reciberga. Die mittelalterliche Überlieferung, die neuzeitliche Forschung und der archäologische Befund zur westgotischen Gründung des Klosters in der Tierra de Campos. Anales de Arqueología Cordobesa, 20, 349-378 ↩︎

- Alonso Álvarez, R. (2008). Hornija, Bamba, Pampliega: las elecciones funerarias de los reyes hispanovisigodos. Territorio, Sociedad y Poder, (3), 13–27. ↩︎

- Alonso Álvarez, R. (2013). Las sepulturas de los reyes godos en Hispania. Chindasvinto, Recesvinto y Wamba. Pyrenae: revista de prehistòria i antiguitat de la Mediterrània Occidental, vol 44, 1 (2013) ↩︎

- Corzo Sánchez, R. (1985). El sepulcro de Chindasvintho. Historia 16, 10 (112), 145-151 ↩︎

- Floriano, A. C. (1951). Diplomática Española del periodo Astur (718-910) 2 (N.º 143, pp. 181-192). Oviedo ↩︎

- Gómez Moreno, M: Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX al XI, Centro de Estudios Históricos, 1919, reimpreso en 1998 por Universidad de Granada, pp. 185-192 ↩︎