Contenidos

La iglesia de Santa María de la O de Wamba (Valladolid) es un templo construido originalmente entre los siglos X y XI, aunque puede que sobre otro de origen visigodo.

Posibles orígenes visigodos de Wamba

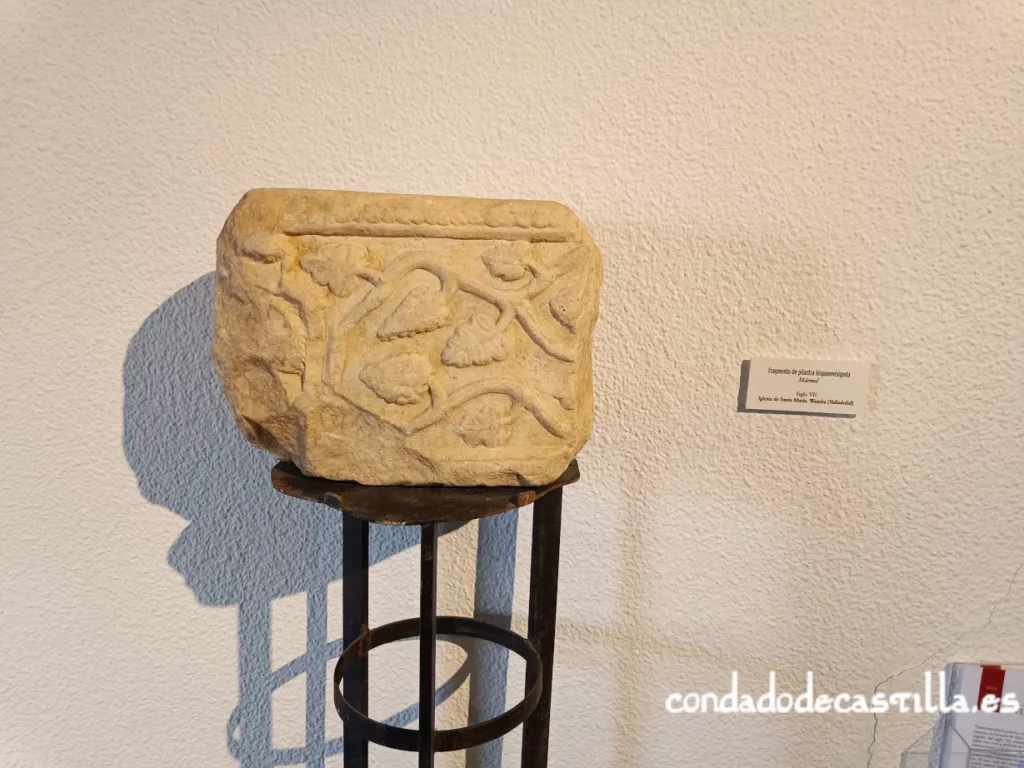

Es muy posible que la actual localidad de Wamba sea la que en época visigoda era Gerticos, donde falleció el rey Recesvinto (672) y fue elegio Wamba como su sucesor. Como muestra de esa importancia en época de visigoda se conserva en el museo de Valladolid el tenante de un altar decorado posiblemente de un edificio anterior al actual de Santa María de la O.

La altura de esta pilastra es de 1,27 m. y su base mide 0,26 m.; en su parte superior, un hueco destinado a conservar reliquias, constituye un cuadrado de 12 cm. de lado por 10 cm. de profundidad y lleva entalle de un centímetro para albergar losita de cierre. Se decora, por su parte superior, con dos franjas, la primera 13 cm y la segunda de 10 cm. cubiertas con filas de hojas de acanto sumamente estilizadas, talladas a bisel. A continuación hay dibujos geométricos formados por aspas separadas entre sí por tres rayitas verticales. Figura después una cruz grande, tallada igualmente bisel, de ápices curvos y desiguales; en el centro tiene dos círculos concéntricos. En la parte inferior se repite de nuevo el dibujo geométrico, si bien se diferencia del anterior en que los trazos verticales intercalados entre las aspas, son dos en lugar de tres. Una zona de rehundido en forma de escota separa las dos franjas de dibujos geométricos.

Historia de Santa María de Wamba

La primera referencia histórica a Wamba es del año 938 cuando se cita a un obispo Frunimio con sede episcopal en Wamba y la existencia de un monasterio. El documento, fechado el 15 de junio del 938, dice:

“Conpletusque in monasterio Ubambe a Nunno diacono licet indigno sub regimine Frunimii episcopi”.

Diez años después Frunimio sigue en Wamba, como lo confirma un documento del 25 de mayo de 948: “Frunimius Dei gratia Banbense sedis, confirmat”.1

Aquí acaban las noticias de esa breve sede de Wamba. Se sospecha que este obispado pasó a ser regido por el obispo Ilderedo desde la sede de Simancas.

En el siglo XII aparece como propiedad de la Orden de San Juan.

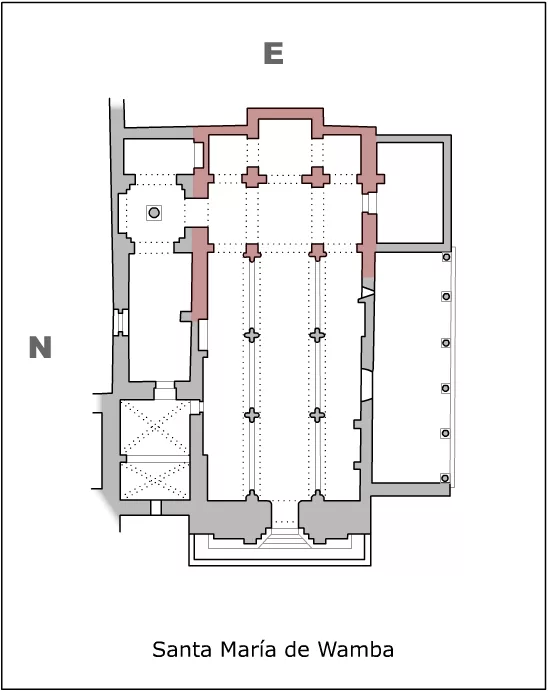

Fases constructivas de Santa María de la O de Wamba

El estudio de la iglesia de Santa María de Wamba revela una compleja historia constructiva que puede dividirse en varias fases principales:

- Fase prerrománica (ss. X -XI) El núcleo original del templo corresponde a una edificación de los siglos X u XI, de la cual se conservan algunos muros del tramo occidental, en especial los que flanquean la entrada a la capilla funeraria. Lo más destacado de esta fase es el uso de un arco de herradura de tradición visigoda y prerrománica. Este arco, junto con la disposición de ciertos elementos, sugiere la existencia de una iglesia de una sola nave con cabecera rectangular.

- Fase románica (s. XII): La construcción principal y más visible corresponde al siglo XII, bajo el auspicio de la Orden de San Juan. En esta fase se amplió el templo, se construyó la nave principal y el crucero, así como el ábside románico semicircular. Se utilizó sillería de calidad, y la decoración se adhiere a los cánones del románico tardío. Se cree que esta fase constructiva respetó la planta de la edificación anterior, o al menos incorporó sus restos, especialmente en la zona de la cabecera.

- Adiciones posteriores: En siglos posteriores, especialmente en los siglos XV y XVI, se realizaron pequeñas modificaciones y añadidos, como la sacristía o la torre campanario. Aunque estas intervenciones alteraron la fisonomía original, no modificaron sustancialmente la estructura románica. La torre, de estilo gótico-mudéjar, se adosó al muro sur de la nave.

Descripción de la planta y el alzado de Santa María de Wamba

La iglesia presenta una planta de cruz latina de una sola nave, con un transepto o crucero muy marcado que no sobresale en planta del perímetro de los muros laterales. La cabecera es tripartita: un ábside semicircular en el centro, y dos capillas cuadrangulares a ambos lados, que se abren a los brazos del transepto.

- Planta: La planta es longitudinal, con una nave única de grandes dimensiones. El transepto, aunque no es muy profundo, articula el espacio de manera clara, diferenciando la nave de los fieles del presbiterio. La capilla mayor o ábside central, de planta semicircular, es el elemento más característico del románico pleno. A su lado, las capillas laterales, de planta rectangular, rematan los brazos del transepto. La capilla funeraria, situada en el lateral del muro occidental de la nave, presenta una planta cuadrada.

- Alzado: El alzado interior de la nave se articula mediante arcos de medio punto sobre pilares con capiteles decorados. El crucero se cubre con bóvedas de cañón, mientras que la cabecera, de tradición románica, se cierra con una bóveda de horno en el ábside central. La nave principal se cubre con una techumbre de madera a dos aguas, lo que le confiere un aspecto sencillo y sobrio. Al exterior, los muros son de sillería bien labrada, con la típica cornisa románica sostenida por canecillos esculpidos.

Interior de la iglesia de Wamba

El interior de Santa María de Wamba destaca por su austeridad y por la pervivencia de elementos de épocas muy anteriores a su construcción románica principal.

Elementos prerrománicos en Santa María de Wamba

El principal atractivo del interior es la presencia de un arco de herradura de tradición visigoda o mozárabe. Este arco, que da acceso a la capilla funeraria, es un elemento reutilizado y enmarcado en un contexto románico. Su dovela central, o clave, es más ancha y sobresale de las demás, y su intradós (el borde interior) tiene una curvatura más cerrada que un arco de medio punto. Este tipo de arquería es un rasgo distintivo de la arquitectura visigoda y se mantuvo en la arquitectura mozárabe. Su presencia en Wamba es un testimonio excepcional de la continuidad de formas y técnicas constructivas a lo largo de los siglos, actuando como un puente entre la antigüedad tardía y la plena Edad Media.

Pinturas prerrománicas de la cabecera. En la zona de la cabecera, se pueden encontrar restos de pinturas murales que se atribuyen a la fase prerrománica o, al menos, a una fase muy temprana, posiblemente de entre los siglos X y XII. Estas pinturas se caracterizan por una marcada sencillez y por el uso de motivos geométricos y simbólicos, lo que las aleja de la complejidad narrativa de la pintura románica posterior. Lo más destacado de estas pinturas son las representaciones de leones o figuras zoomorfas inscritas en círculos.

El estilo de estas pinturas es primitivo, con trazos gruesos y esquemáticos, principalmente en color negro y rojo. Su datación es objeto de debate, pero a menudo se les relaciona con la estética mozárabe y con el arte de repoblación. Algunos expertos han señalado similitudes con la iconografía de otros centros prerrománicos, como los medallones de las águilas de San Baudelio de Berlanga (Soria), aunque esta comparación no está exenta de controversia. La tendencia anicónica (que evita la representación figurada de la divinidad) que muestran estas pinturas es característica de ciertas élites monásticas de la época.

La presencia de estos motivos, como los leones, que a menudo simbolizan el poder de Dios, el Evangelista San Marcos o incluso la Resurrección, refleja una iconografía de raíces paleocristianas y visigodas. A pesar de su simplicidad formal, estas pinturas tenían una función litúrgica y simbólica crucial dentro del espacio sagrado de la antigua iglesia.

En uno de los muros del altar se encuentra un relieve que, por la tipología de su cruz, también puede ser datado en época prerrománica:

Elementos románicos

La nave, los pilares, el crucero y la cabecera son la manifestación más pura del románico. Los capiteles del crucero y de la cabecera están decorados con motivos vegetales, zoomórficos y figurativos, de gran calidad escultórica. Destacan los capiteles con escenas de lucha entre animales o con motivos de entrelazos vegetales, típicos del románico de la escuela de Valladolid.

La capilla de Doña Urraca

La capilla llama de Doña Urraca es una estancia de planta cuadrada adosada al muro norte de la nave principal. Su elemento más notable es una columna central que se alza en su interior, de la que parten los nervios de una bóveda con forma de palmera o paraguas. Este tipo de bóveda es característico de las construcciones tardo-románicas o ya góticas, lo que sitúa la construcción de esta capilla en una fase posterior a la edificación principal del siglo XII.

La capilla es un excelente ejemplo de la transición del románico al gótico en la región. Su bóveda de nervios, que se sustenta en la columna central, es un rasgo proto-gótico. El espacio es pequeño e íntimo, y su función original pudo haber sido una capilla privada, un oratorio o incluso una sala capitular para los monjes de la Orden de San Juan.

En sus muros se conservan restos de pinturas murales al fresco. Aunque están muy deterioradas, se pueden distinguir algunas figuras y motivos. A menudo se les atribuye una estética tardo-románica o gótica, y su existencia demuestra que, a diferencia de otras partes del templo, este espacio sí fue ricamente decorado.

La tradición popular ha asociado este espacio a la famosa Doña Urraca de Zamora, hija de Fernando I el Magno y hermana de Sancho II y Alfonso VI. Se cuenta que en la capilla fueron enterrados tres caballeros que murieron durante el cerco de Zamora en 1072, y que la infanta Urraca, dolida por su pérdida, fundó este oratorio. Sin embargo, no hay evidencia histórica concluyente que respalde esta leyenda, y la arquitectura de la capilla es claramente posterior a la época de la infanta.

Una hipótesis más plausible, respaldada por la presencia de un epitafio posterior a su muerte, es que la capilla está relacionada con Urraca de Portugal, reina consorte de León por su matrimonio con el rey Fernando II. Esta Urraca, hija del primer rey de Portugal, Alfonso I Enríquez, fue madre de Alfonso IX. Documentos medievales indican que ella fue enterrada en esta iglesia, lo que la convierte en una candidata mucho más probable para dar nombre al lugar, ya que su vida coincide con la cronología de la construcción de la capilla.

El osario de Santa María de Wamba

La capilla funeraria, conocida popularmente como “osario” o “cripta”, es uno de los espacios más singulares y aterradores de la iglesia. A ella se accede a través del ya mencionado arco de herradura de tradición prerrománica, situado en el lado del evangelio (norte) del templo.

Este espacio es una estancia de planta rectangular, construida en el siglo XII, que alberga una impresionante colección de más de 3000 calaveras y otros restos óseos de monjes y población local depositados a lo largo de los siglos XIII al XVIII. En una de sus paredes se puede leer el siguiente epitafio: “Como te ves, yo me ví. Como me ves, te verás. Todo acaba en esto aquí. Piénsalo y no pecarás”.

Aunque es una capilla funeraria, su función principal no era la de panteón, sino la de osario o cripta de enterramiento. Los cuerpos eran exhumados de los cementerios circundantes para liberar espacio, y sus huesos eran trasladados a esta capilla. Esta práctica, común en la época medieval en muchas iglesias europeas, refleja la mentalidad de la época sobre la muerte, la resurrección y la memoria de los difuntos. La capilla de Wamba es un ejemplo extraordinario de esta costumbre, y su singularidad radica en la enorme cantidad de restos conservados y en el impacto visual que produce en el visitante.

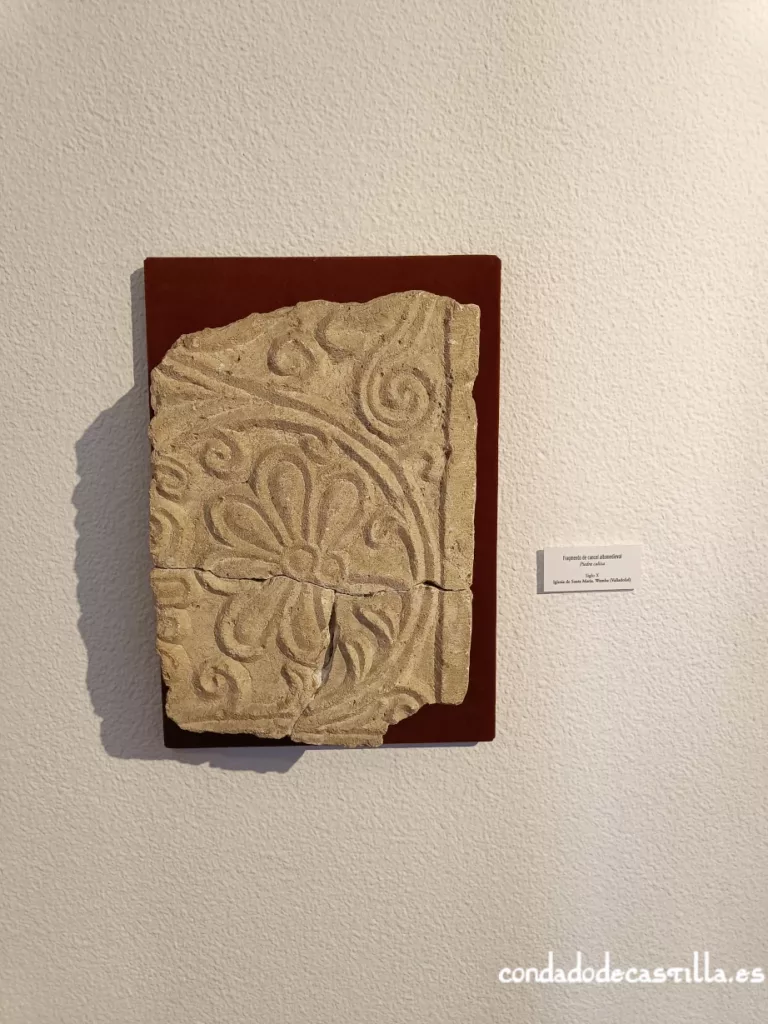

Restos de Santa María de Wamba en el museo de Valladolid

En el museo de Valladolid, además del ya referido tenante, se conservan también un fragmento de una pilastra visigoda y dos de canceles del siglo X.

- Carriedo, Manuel: Dos obispos de Segovia en el siglo X: Frunimio de Wamba (927) e Ilderedo de Simancas (960),Estudios segovianos, ISSN 0210-7260, Vol. 45, Nº 102, 2002, págs. 47-78 ↩︎