Colaboración de Raúl César Cancio Fernández

En el mes de enero del año 1158, el rey Sancho III, tataranieto del último conde de Castilla, formalizó la concesión a perpetuidad de la villa y castillo de Calatrava en favor del abad Raimundo de Fitero y del monasterio de Santa María de Niencebas, surgiendo así la primera orden militar hispánica. Después vendría la de Santiago, en 1170 y más tarde la de San Julián del Pereiro-Alcántara, debiendo esperar hasta el siglo XIV para asistir a la fundación de la de Montesa, en el Reino de Valencia, por nombrar únicamente a las cuatro más relevantes.

Las órdenes militares surgieron, en consecuencia, en un contexto político en el que el poder, lejos de ejercerse monopolísticamente por un Estado, se desplegaba de forma pactada por los diversos agentes territoriales concurrentes e integrantes de un cuerpo social, el reino, cuya soberanía era mancomunada. En este esquema feudal, las órdenes militares, como otras instancias señoriales, eran titulares de notables y complejas competencias de gobierno que el sistema político dominical les había conferido. Y una de esas competencias fue, sin duda, la administración de justicia.

La monarquía castellana, siguiendo el modelo condal, tendió a centralizar el ejercicio del poder judicial, sin perjuicio de su cohabitación con la justicia feudal y local, como acabamos de señalar. El rey era la máxima autoridad en la administración de justicia y tenía la potestad de legislar y resolver conflictos, para lo cual se auxiliaba de oficiales como el merino mayor, el adelantado, el corregidor, el oidor o el sayón, apoderados del monarca en los territorios para administrar justicia en su nombre, controlar a los funcionarios locales y hacer ejecutar lo juzgado.

Pues bien, en los territorios gobernados por las órdenes militares, la autonomía con respecto a la referida justicia real era casi absoluta, con los matices que más adelante se dirán, no siendo de aplicación las disposiciones ni el proceso común en su ámbito, en el que además carecían de jurisdicción los delegados judiciales de la corte.

Nótese al respecto que el significado de esta independencia judicial no se limitaba a una mera cuestión competencial o foral, sino que tenía también una importantísima derivada económica, no en vano, una notable porción de las rentas que ingresaban estas órdenes procedían de las multas e indemnizaciones que se imponían en los litigios. La Partida IV.v.xvi del Sabio es rotunda al respecto: mandamos que las penas e las caloñas que las ayan todos aquellos que tienen voz del rey en los logares que an por donadio de rey, así como la debe aver el rey.

Desde un punto de vista puramente jurisdiccional, los matices a los que arriba hacíamos referencia se refieren a las limitaciones que estos señoríos religioso-militares no obstante tuvieron con respecto al poder judicial real. Un ejemplo arquetípico es la entrega a los santiaguistas de la villa de Castrotorafe de manos del rey Alfonso IX de León (

villam dictam Castro Toraf per terminus novinssimos et antiquos) con todos sus derechos, pero con la advertencia de que las competencias cedidas en materia de justicia serían revertidas a manos reales en caso de aplicación negligente por el maestre de la Orden. Una cláusula que se repitió con frecuencia en ulteriores donaciones.

Mayor interés sin embargo tiene la reserva que el monarca impuso en cuanto a la sustanciación, enjuiciamiento, condena y ejecución de ciertos tipos penales. Esta previsión del poder real debe entenderse sin óbice del mero imperio del que gozaban los freires, es decir de la plena competencia para conocer de los delitos, que podía o no, adicionarse al conocido como mixto imperio, relativo a los asuntos civiles.

Esos tipos criminales indelegables se conocían como casos de corte que, verbigracia, las importantísimas cortes castellanas reunidas en Zamora en 1274 fijaron como exclusivos del conocimiento real la muerte, «muger forzada», «casa quemada», «traycion», «aleve» o «riepto». En la Corona de Aragón del siglo XIII, por su parte, era pacífico el sentir de que la pena de muerte sólo podía acordarla la jurisdicción real. En el fuero alcantarino de Villanueva de Gata, se imponía esa reserva legal real a los delitos de traición, robo notorio, violación y quebrantamiento de camino público, pero con una previsión muy interesante: si bien esos tipos quedaban en la esfera de la jurisdicción real, las caloñas subsiguientes no las dejaba de percibir el comendador mayor de la Orden, quedando así compensada la ausencia de jurisdicción con el resarcimiento económico.

También es cierto que, conforme los señoríos del último tercio del siglo XIV porfiaban por constreñir cada vez más el poder judicial del rey en sus territorios, los monarcas reaccionaron concediendo amplias competencias judiciales a los bailíos de las órdenes militares, pero al mismo tiempo, limitando cuantitativamente su ámbito competencial, de manera que toda demanda judicial que devengara una cuantía superior a mil libras sería la justicia del rey la competente.

A la mala praxis, a la índole de los delitos y a la cuantía del litigio como mecanismos de limitación del cuerpo competencial de las ordenes militares en el ejercicio de la jurisdicción en sus territorios, se le añadió el instrumento del recurso. O a sensu contrario, su atipicidad.

Los fueros castellanos de la Orden de Santiago declaraban que, contra la decisión del maestre, no cabía recurso alguno ante el rey. Fíjense, Carlos de Ayala refiere que en 1344, una vecina de Ocaña, en el señorío uclesiano de Santiago, dio muerte alevosa a un hombre mediante venablo empozoñado. Los sayones de la villa, arrumbados por la justicia maestral, exigieron la intervención del rey, pero Alfonso XI les repuso: los tales casos en que hubiere aleve son de escarmentar al señor.

Incluso en algunas cartas-pueblas se iba más allá, situando la última instancia judicial no en el maestre, máxima autoridad laica de la orden, sino en su subordinado el comendador mayor, pero investido como alcalde mayor de las alzadas. Así fue en Añador, la fortaleza a orillas del Cigüela en 1224: e a quien el iudizio non ploguiere, echese al comendador, e del comendador adelant non ayan poder de echarse ni al rey nin a oitra oart ninguna.

Frente a este criterio de poner fin al procedimiento en sede maestral o comendatoria, los santiaguistas portugueses se vieron afectados por el esenciado carácter centralista de la monarquía portuguesa, que estableció un régimen de apelaciones de doble instancia, conforme el cual, las resoluciones dictadas por juez, alguacil o alcalde local sería recurribles ante el maestre de la orden o comendador mayor y, en segunda instancia, ante el rey. Un sistema procesal netamente invasivo de la autonomía señorial a la que los maestres se opusieron ante la curia real, sin éxito alguno.

Por lo que respecta a los de Calatrava, el comendador mayor de la orden en Alcañiz compareció en 1276 ante el rey Jaime I de Aragón, interesando que revocara su capacidad de intervención jurisdiccional en las alzadas deducidas frente a decisiones del maestre, lo que en este caso fue aceptado por el Conquistador, pero con la condición, ya comentada, de que el comendador alcañizano o la propia orden actuaran con proporción, equidad y sin violencia desmedida contra los vecinos de la villa. Una cláusula nada irrazonable, pues a buen seguro que había llegado a oídos del rey aragonés la expeditiva forma de hacer justicia del maestre santiaguista Pelayo Pérez Correa, que sabedor de la casi absoluta impunidad de la que gozaba en su territorio, ordenó a su comendador en Ocaña que defenestrara desde la torre del castillo al notario de la villa acusado de traición, responsabilidad que se ventiló con una sentencia absolutoria de excomunión firmada por el papa Alejandro IV.

Sea como fuere, la autonomía jurisdiccional de las órdenes militares se diluirá en el imparable proceso de integración de éstas en la monarquía que se inició en 1421 con la bula Sedis Apostolicae, la primera y más patente manifestación del rearme monárquico con el que el todopoderoso Álvaro de Luna inició su protagonismo político, legitimándose el derecho de suplicación de los monarcas castellanos al reconocérseles la facultad para recomendar candidatos para todo tipo de beneficios, existiendo incluso un compromiso pontificio de inclinación a las propuestas regias en consonancia con la tradición legal proveniente de Las Partidas. La autorización papal no tardó en ser aplicada y al año siguiente, el maestre-Infante de Santiago, don Enrique de Trastámara era hecho prisionero, eligiendo Juan II de Castilla para sustituirle a Gonzalo Mejía, comendador de Segura.

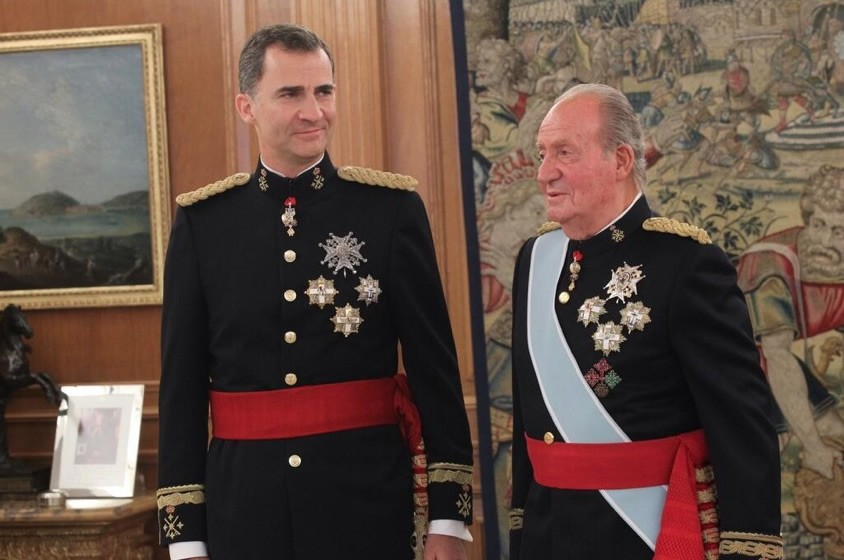

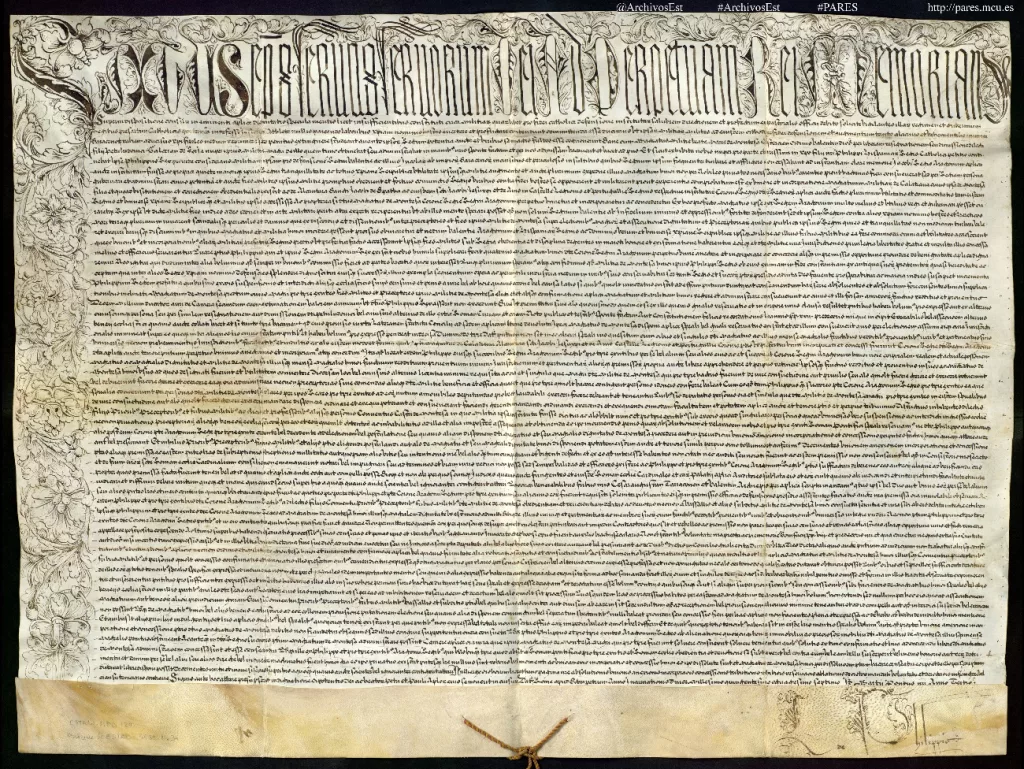

El proceso de integración monárquica lo cerró el papa Adriano VI mediante la bula Dum intra nostra metis arcana, emitida en Roma el 4 de mayo de 1523, haciendo recaer en un llamado Consejo de Órdenes la gestión de los maestrazgos de Calatrava (1489), Santiago (1493), y Alcántara (1494), todos ellos encarnados bajo la autoridad de Carlos I como Gran Maestre. Por lo que respecta a Montesa, un muy oportuno cargo de sodomía impulsado por la Inquisición frente al maestre Pedro Luis Garcerán de Borja creó el contexto adecuado para que Felipe II interesara y lograra del papa Sixto V una bula en 1587 que sancionó la incorporación de la referida orden al seno de la corona, y que se mantiene al día de hoy en la figura de Felipe VI, Gran Maestre de las cuatro órdenes al socaire no sólo de la tradición sino también del vigente régimen constitucional, no en vano tal título debe estimarse comprendido entre «los demás que correspondan a la Corona», según dictado del art. 56.2 de nuestra Carta Magna.

Bula de Sixto V de incorporación perpetua de la Orden de Montesa a la Corona de Aragón

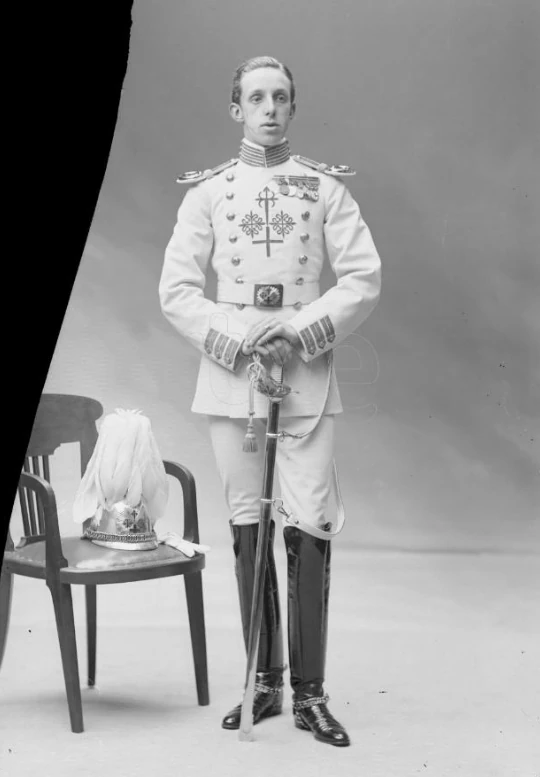

Alfonso XIII, con el uniforme de Gran Maestre de las cuatro órdenes militares

(Estudio fotográfico de Christian Franzen)

Actualmente las órdenes -ya no militares, intitulación reservada para las Reales y Militares Órdenes de San Fernando (1811) y San Hermenegildo (1814) tuteladas por el Ministerio de Defensa- operan bajo el paraguas de la legislación común de asociaciones (Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación), mediante resoluciones de la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior de 28 de marzo de 1980 y 26 de mayo de 1980, que resolvieron inscribir, respectivamente, cada una de ellas por separado y el Real Consejo como federación de las cuatro, como asociaciones sin ánimo de lucro en el Registro Nacional de Asociaciones.

En lo que al ámbito de relaciones con la Iglesia Católica concierne, las bulas Episcopus titulo Doritanus y Constat Militarium atribuyeron al obispo de Ciudad Real el título de Prior de las Órdenes «historicam ob causam», elevando el cabildo prioral a catedralicio, conservando sus canónigos el mismo oficio que tenían en aquél, «quidquid est de vinculis honorificis cum Militaribus Ordinibus» y pudiendo lucir habitualmente las cruces de las órdenes bordadas en la sotana y en la muceta negra de su traje coral. Por su parte, los caballeros de las cuatro órdenes participan en la Misa solemne y posterior procesión del Corpus Christi que tienen lugar todos los años, cada mes de junio, en Ciudad Real, con derecho a tomar asiento junto con los canónigos en el coro de la iglesia catedral.

El obispo prior, Gerardo Melgar, en la Basílica Catedral Santa María del Prado de Ciudad Real, sede prioral de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa

.

Finalmente, y desde la óptica castrense, el único vestigio de la naturaleza militar que tuvieron estas órdenes se residencia en la actualidad en la Orden DEF/114/2025, de 28 de enero, por la que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas que autoriza, en su Norma 13ª a usar las cruces representativas de las cuatro órdenes militares españolas de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa en los uniformes de gran etiqueta, etiqueta, gala, especial relevancia, y diario.

Asimismo, hubo un Regimiento de Órdenes Militares creado en 1793 a instancias del rey Carlos IV, que finalizó su existencia en 1985 con el nombre de Regimiento de Infantería Órdenes Militares No. 37, clausurándose las instalaciones de su último cuartel de La Constancia (Plasencia) el 31 de diciembre de 1992.

Por lo que respecta a los hermanamientos, el día 25 de noviembre de 2005, en el Cuartel del Rey en El Pardo de Madrid, tuvo lugar el Acto Castrense de Hermanamiento del Real Consejo de las Ordenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa con el Regimiento de la Guardia Real.

El Rey Juan Carlos I lucía, como Gran Maestre y debajo de la placa de la Real y Distinguida Orden de Carlos III y las placas de las Grandes Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, los distintivos de las cuatro órdenes.

El Autor

RAÚL C. CANCIO FERNÁNDEZ (Madrid, 1970). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctor por la Universidad Rey Juan Carlos. Miembro por oposición del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia, desde el año 2003 está adscrito al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo como Letrado del mismo, destino que compatibiliza con las funciones de analista en el Equipo de Análisis Jurisprudencial del CGPJ, Relator de jurisprudencia en la delegación española de la Asociación de Consejos de Estado y Jurisdicciones Supremas Administrativas de la Unión Europea y Observador Independiente del European Law Institute.

En julio de 2013 fue nombrado Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Aranzadi Editorial, del panel de expertos de la Cátedra Paz, Seguridad y Defensa de la Universidad de Zaragoza y del portal divulgativo queaprendemoshoy.com, cuenta con una docena de libros editados como autor único, más veinte colectivos, y más de trescientos artículos publicados en revistas especializadas.

En cuanto a su labor docente, imparte anualmente el Practicum de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Carlos III, es Profesor Tutor del Máster de acceso a la Abogacía de la UNED, siendo ponente habitual en cursos y conferencias desarrolladas en el marco del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia.

Ha publicado también en este sitio web los artículos La behetría como negocio jurídico sinalagmático, El negocio jurídico diplomado y su relevancia en la historiografía condal, El siglo XII castellano: se cierra el círculo jurídico, Derecho fronterizo condal y crisis demográfica o cuando está ya todo inventado, A vueltas con la legitimación de los jueces: de Sepúlveda (1076) a Milledgeville (1812), Castilla: De condado a reino pero pasando por demarcación territorial de entidades locales, Los buenos y los malos fueros castellanos. Del Conde Sancho García al Rey Fernando II de Aragón, Testamentarías envenenadas. Las extraordinarias identidades en los repartos hereditarios del último conde de Castilla y del primer normando en el trono de Inglaterra, El (incierto) número regnal en la tradición castellana y angevina, ¿Por qué el infante Alfonso de la Cerda no se convirtió en el rey Ricardo II Plantagenet castellano?, Dos rosas castellanas en la génesis y resolución de los conflictos dinásticos inglés y castellano durante el siglo XV y El precedente judicial, antes castellano que anglosajón. La fazaña como creadora de derecho.