Contenidos

Comunicación y ponencia realizada para las I Jornadas de Historia – La reconquista en Liébana organizadas por La Voz de Liébana y celebradas el 2 de agosto de 2025 en el Centro de Estudios Lebaniegos (Potes)

Cuando a uno le enseñan Historia en la escuela o en el instituto habitualmente aprende una historia muy simplificada, llena de lugares comunes pero que dejan en nuestra memoria unos hitos que parecen completamente ciertos e inamovibles.

Sin embargo, cuando se comienza a profundizar en la historia de un periodo, se leen las fuentes originales, se va deslindado la historia de la tradición y de la leyenda, lo más probable es que tengamos sorpresas y encontremos hechos que no nos han sido contados pero que son evidentes y tienen más importancia de la que a priori pensábamos.

Y esto es lo que me ocurrió cuando comencé a interesarme por la historia de los orígenes de Castilla, de ese condado de Castilla que surge en el siglo IX en la frontera oriental del reino de Asturias.

Como no podía ser de otro modo, comencé a investigar la historia de la conquista del reino visigodo de Toledo por los musulmanes, la rebelión de Pelayo y la batalla de Covadonga, el surgimiento del reino de Asturias y su expansión lenta pero paulatina hacia el sur.

Pero enseguida me topé con que había un hecho histórico que nadie me había contado. Que a la par que Pelayo se rebeló en la zona de Cangas de Onís, existía un territorio, que a grandes rasgos abarca desde los Picos de Europa hasta Vizcaya, que tampoco había sido dominado por los musulmanes. ¿Qué había pasado allí en esta época del siglo VIII? En ese momento descubrí el ducado de Cantabria y a su duque Pedro.

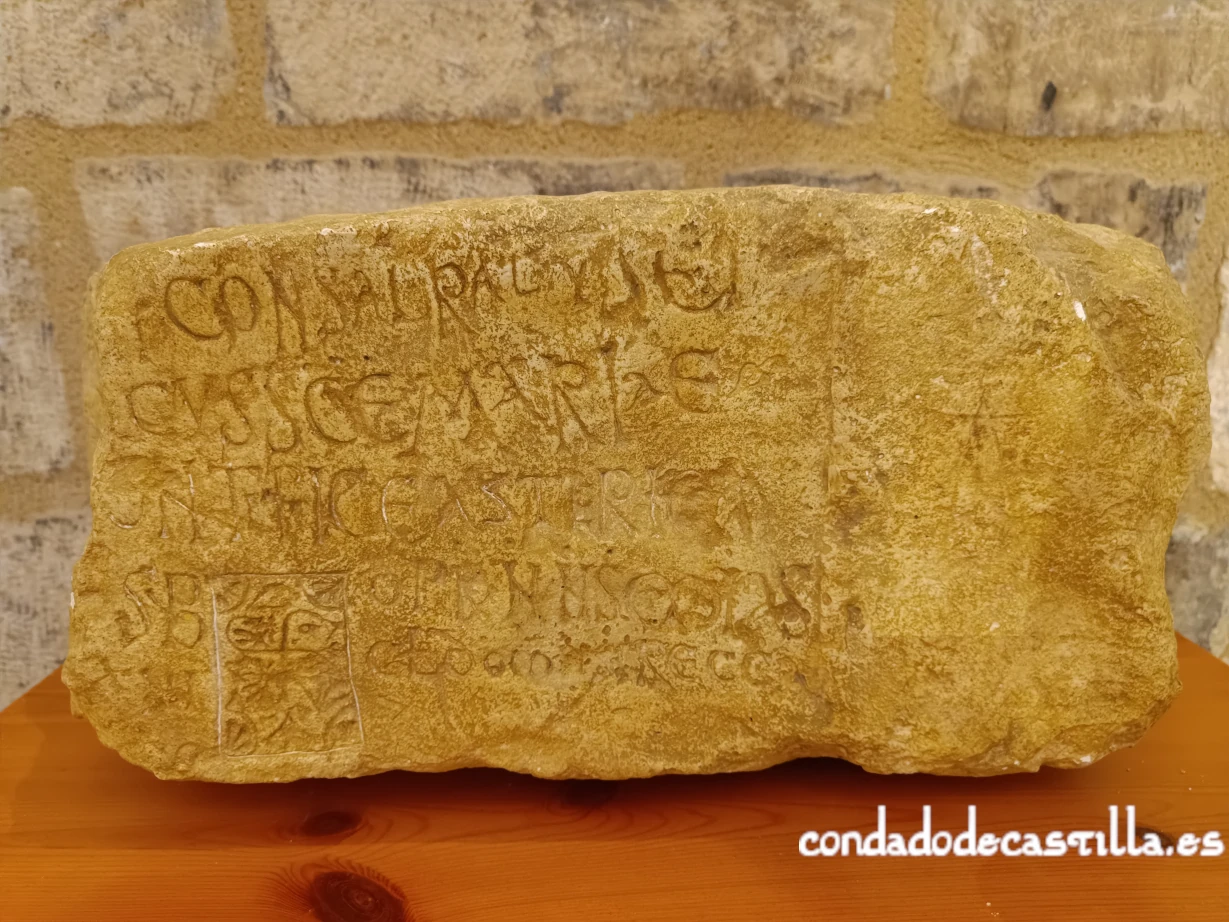

Este fue uno de esos primeros hallazgos y a él le siguieron muchos más, por supuesto ya más relacionados con el ámbito de estudio del condado castellano. Pero, si algo me quedó claro, era que ese origen de Castilla, como territorio jalonado de castillos, fortalezas y atalayas en su zona de origen, las Merindades burgalesas, también tenía sus raíces en ese ducado de Cantabria. Testimonio del dominio visigodo en la zona del germen de Castilla son, por ejemplo, la iglesia visigoda de Mijangos y su necrópolis, de la cual además se conserva su lápida de consagración datada en el 601 y a la que asistió el obispo Asterio de Oca; o la fortaleza de Tedeja, que domina el desfiladero de La Horadada, excavado por el río Ebro antes de entrar en el valle de Tobalina, y que es citada en un documento del año 790.

La rebelión de Pelayo contra el poder musulmán y las acciones posteriores de los hijos de Pedro de Cantabria supusieron el afianzamiento del reino de Asturias. Y, en su marca oriental aparecen las Bardulias, el germen de Castilla. Un territorio que, como veremos, se nutre de gentes de Cantabria para ser repoblado en sus comienzos. Conoceremos esos primeros esfuerzos repobladores y cómo también se puede rastrear un origen cántabro de su conde más conocido: Fernán González.

Los hijos del duque Pedro de Cantabria y la forja del reino de Asturias

Pelayo había establecido su poder en torno a la localidad asturiana de Cangas de Onís tras su exitosa rebelión frente al valiato andalusí y había logrado que el poder musulmán sobre Gijón y el resto de la actual Asturias se desvaneciera, obligándolos a retroceder hasta Astorga. Las montañas del sur y los Picos de Europa protegían su territorio. Por otro lado, los musulmanes, salvo una incursión en el 734 o 735 del valí ‘Uqba, no vuelven a molestar a los rebeldes pues están centrados en enfrentarse a los francos en la Septimania y las zonas pirenaicas.

Pero el núcleo de resistencia en torno a Cangas de Onís, para afianzarse, necesitaba tener alguna alianza. Y solo había una posible, y cercana: los restos del ducado de Cantabria, una zona que no llegó a ser tomada en su totalidad por las tropas musulmanas y que, en ese momento, estaba dominada por Alfonso y Fruela Pérez, hijos del duque Pedro de Cantabria.

Esta es, en mi opinión, la razón principal del matrimonio entre Favila y Ermesinda. De este modo se aseguraba la alianza entre sendos núcleos de resistencia al valiato.

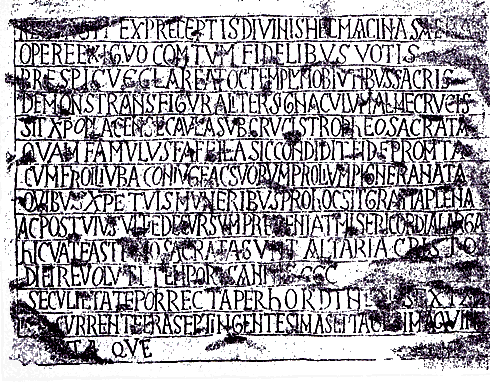

Allá por el 739 un oso truncó la vida del rey Favila, hijo de Pelayo. Según la lápida de la iglesia de Santa Cruz de Cangas de Onís (hoy en día desaparecida), del 27 de octubre del 737, estaba casado con Froiliuba y tenía hijos (“CUM FROILIUBA CONIUGE AC SUORUM PROLIUM PIGNERA NATA”), pero por su corta edad o simplemente porque no interesaba al resto de nobles, no estuvieron destinados a regir el incipiente reino de Asturias.

El elegido para suceder a Favila fue su cuñado Alfonso Pérez, más conocido como Alfonso I, quien se había casado con Ermesinda, hija también de Pelayo. Y esta elección, ¿qué razones tenía?

Es más que probable que, a la muerte de Favila, los territorios y la autoridad de Alfonso y Fruela tuvieran un mayor peso que los de Favila y esta es la razón de que la elección recayera finalmente en Alfonso I.

Tenemos por lo tanto un reino que se extiende por la mayor parte de la costa cantábrica desde Asturias hasta la actual Vizcaya y que al sur se puede sentir relativamente seguro por las montañas. Aun así el peligro persiste. Las principales ciudades de la actual Galicia y de la Meseta Norte como Lugo, Astorga, León… están aún bajo el poder de los musulmanes, muy probablemente gracias a pactos con la población pues no hay ninguna noticia de que sus poblaciones opusieran resistencia a la conquista islámica.

El momento decisivo del reino de Asturias: Los andalusíes dejan de controlar Galicia y el valle del Duero (741-754)

Pero la historia tiene frecuentemente puntos de inflexión y giros insospechados, difíciles de prever. A muchos kilómetros de aquí, en Tánger, estalla a fines del año 739 una rebelión bereber contra la opresión de los árabes que pronto se extiende por todo el Magreb. Los bereberes logran derrotar a los árabes que hacia pocos años les habían invadido y dominado y a los que habían empezado a convertir al Islam en masa.

Los bereberes que habían pasado a al-Andalus en el proceso de la conquista desde el 711, pronto van a seguir el ejemplo de sus parientes del sur y se van a rebelar contra los árabes. Ocurre en el año 740 siendo valí Abd al-Malik b. Qatan al-Fihri. Así nos lo narra el Ajbar Machmua, una crónica anónima musulmana escrita en el siglo XI:

Sucedió entre tanto que los bereberes de al-Andalus, al saber el triunfo que los de Ifriqiya habían alcanzado contra los árabes y demás súbditos del califa, se sublevaron en las comarcas de al-Andalus, y mataron o ahuyentaron a los árabes de Yilliqiyya, Astorga y demás ciudades situadas más allá de las gargantas de la sierra [de Guadarrama], sin que Ibn Qatan tuviese la menor sospecha de lo que sucedía hasta que se le presentaron los fugitivos. Todos los árabes de los extremos del norte de la península fueron impelidos hacia el centro, a excepción de los que habitaban en Zaragoza y sus distritos, porque eran allí más numerosos que los bereberes, y no podían acometerlos. Derrotaron a los cuerpos de ejército que Abd al-Malik mandó contra ellos y mataron a los árabes en varias comarcas.

Pero al poco tiempo, durante el transcurso del año 741, con ayuda de tropas sirias que se habían refugiado en Ceuta, Abd al-Malik b. Qatan logró derrotar por completo a los bereberes en tres batallas decisivas y sofocó la rebelión.

Sin embargo, a pesar de esa victoria, el 741 es el comienzo de un largo período de inestabilidad en el valiato andalusí por enfrentamientos entre los propios árabes que continuará hasta el nombramiento de Abderramán I como emir en Córdoba.

Además, tanto las fuentes musulmanas como la Crónica del 754 nos dan noticias de un largo período de hambruna por sequía y también por lluvias torrenciales que se extiende entre los años 748 y 754.

Nos encontramos por lo tanto que tras el 741 el territorio del tercio norte peninsular está débilmente controlado por los musulmanes, posiblemente sus ciudades son sostenidas con escasas guarniciones árabes y algunos bereberes, que además tienen que contemplar los enfrentamientos intestinos. Y además un período de malas cosechas y de la consecuente hambruna. Esto implica que, a la hora de pagar los tributos o no se puede o, directamente, no se quiere por la carestía y, por lo tanto, existe un descontento generalizado en unas tierras periféricas, alejadas del control de Córdoba..

Aprovechando esta situación, Alfonso I (739-757) y su hermano Fruela van a realizar una serie de incursiones militares por los dominios musulmanes al sur de su reino que resultará en la pérdida completa de este territorio para el valiato. Y en esto coinciden tanto las crónicas cristianas como el Ajbar Machmua:

Los yilliqiyyin se sublevaron contra los muslimes, y creciendo el poder del cristiano llamado Pelayo (sic) […] salió de la sierra y se hizo dueño del distrito de Asturias. Los muslimes de Yilliqiyya y Astorga le resistieron largo tiempo, hasta que surgió la guerra civil de Abu-l-Jattar y Tsubasa (745/746). En el 133H (agosto 750 – agosto 751) fueron vencidos y arrojados de Yilliqiyya, volviéndose a hacer cristianos todos aquellos que estaban dudosos en su religión, y dejando de pagar los tributos. De los restantes, unos fueron muertos y otros huyeron tras de los montes hacia Astorga.

Mas cuando el hambre cundió, arrojaron también a los musulmanes de Astorga y otras poblaciones, y se fueron replegando detrás de las gargantas de la otra cordillera, y hacia Coria y Mérida, en el año 136H (7 julio 753 – 26 junio 754)

Nos dice la Crónica Albeldense:

Y cuando recibió el reino [Alfonso I], hizo muchas guerras con la ayuda de Dios. Además, las ciudades de León y Astorga, que estaban en poder de los enemigos, las ocupó victorioso. Los que llaman Campos Góticos, hasta el río Duero, los asoló y extendió el reino de los cristinanos. (Crónica Albeldense, XV.3)

Y la Sebastianense:

Muchas veces fue contenida por él la osadía de los árabes. Hasta qué punto fue éste un hombre dotado de gracia, valor y autoridad, lo declaran los hechos siguientes: junto con su hermano Fruela hizo muchas guerras contra los sarracenos, y tomó muchas ciudades antaño oprimidas por ellos, es decir, Lugo (Lucum), Tuy (Tudem), Oporto (Portucalem), Braga la Metropolitana (Bracaram metropolitanam), Viseo (Uiseo), Chaves (Flauias), Agata, Ledesma (Letesma), Salamanca (Salamantica), Zamora, Ávila (Abela), Segovia (Secobia), Astorga (Astorica), León (Legione), Saldaña (Saldania), Mave (Mabe), Amaya (Amaia), Simancas (Septemanca), Oca (Auca), Veleya de Álava (Uelegia Alabense), Miranda, Revenga (Reuendeca), Carbonaria, Abeica, Briones (Brunes), Cenicero (Cinisaria), Alesanco, Osma (Oxoma), Clunia, Arganza (Argantia), Sepúlveda (Septempublica), aparte de los castillos con sus villas y aldeas todas; y dando muerte a todos los árabes que ocupaban las ciudades dichas, se llevó consigo a los cristinaos a la patria. (Sebastianense, 13)

Según el Rotense el listado es: Lugo, Tuy, Oporto, Anegia, Braga la Metropolitana, Viseo, Chaves, Ledesma, Salamanca, Numancia, que ahora se llama Zamora, Ávila, Astorga, León, Simancas, Saldaña, Amaya, Segovia, Osma, Sepúlveda, Arganza, Coruña, Mave, Oca, Miranda, Revenga, Carbonárica, Abeica, Cenicero y Alesanco.

Con los datos de todas estas fuentes podemos hacer una composición de lo que sucedió con el territorio del reino de Asturias bajo el gobierno de Alfonso I. Tras la rebelión de Pelayo, los musulmanes tenían como bastión más importante la ciudad de Astorga. Aprovechando el débil control árabe, Alfonso I y Fruela comenzaron atacando las guarniciones musulmanas de Galicia, el valle del Duero y el valle del Ebro riojano. Entre los años 745 y 754 logran desocupar la totalidad del territorio del poder musulmán.

La mayoría de estas incursiones fueron simples acciones de saqueo y, por decirlo de algún modo, limpieza del territorio. Las escasas guarniciones árabes o bereberes que quedaban en la zona fueron aniquiladas o huyeron más allá del Sistema Central. Se llevaron gente para poblar y también cautivos. Solo hubo un tardío intento del valí Yusuf b. Fihri en el 755 tratando de revertir la situación, pero sin éxito.

Esta acción fue, en mi opinión, el momento crucial que aseguró la pervivencia del reino de Asturias.

Pero hay una zona que llama la atención por la densidad de poblaciones citadas que fueron incursionadas. De las 32 mencionadas entre ambas versiones de la Crónica de Alfonso III, once se refieren al territorio que pudo haber sido parte de los dominios de su padre, del ducado de Cantabria: Saldaña, Mave. Amaya, Velegia de Álava, Miranda, Revenga, Carbonaria, Abeica, Briones, Cenicero, Alesanco.

Parece que en esta zona hay otra intención más, la de incorporar estos territorios a sus dominios para, además proteger la única frontera que el reino de Asturias va a compartir con al-Andalus durante lo que resta del siglo VIII y todo el siglo IX: el valle del río Ebro en su zona burgalesa/alavesa/riojana.

El reino en época de Alfonso I

La Crónica de Alfonso III a continuación nos brinda la primera descripción de los territorios que pobló Alfonso I:

Por este tiempo se pueblan Asturias, Primorias, Liébana (Liueria/Libana), Transmiera (Transmera), Sopuerta (Subporta/Supporta), Carranza (Carrantia), las Bardulias (Bardulies), que ahora se llaman Castilla (Castella), y la parte marítima de Galicia (Gallecie); pues Álava (Alaba), Vizcaya (Bizcai/Bizkai), Aizone/Ailone y Orduña (Urdunia) se sabe que siempre han estado en poder de sus gentes, como Pamplona [es Degio] y Berrueza (Berroza).

Aparece por primera, y única vez, el topónimo de Bardulias, una zona que, cuando se escribe la Crónica de Alfonso III ya se llama de otro modo: Castilla. En esta zona, como ahora veremos, es posible que incluso se lograra establecer una cabeza de puente durante algunos años.

Fruela I y las Bardulias

Aprovechando la inestabilidad del valiato incluso tenemos noticia de época de Fruela I (757-768), hijo de Alfonso I y nieto de Pedro de Cantabria afianzó el reino asturiano. Al poco de llegar al trono tuvo que sofocar sendas rebeliones: una en Galicia, donde logró expandir su territorio hasta el río Miño; y otra contra los vascones, presumiblemente en Álava.

En este periodo tenemos además un dato que nos permite sostener la hipótesis de que logró mantener una ganancia territorial más en la zona castellana.

Un documento del 24 de abril del año 759 habla de la fundación del monasterio de San Miguel del Pedroso bajo la abadesa Nonna Bella y el obispo Valentín (supuestamente de Auca) y lo más sorprendente es que el documento dice que se hizo en presencia del rey Fruela I.

Sin embargo, este dominio tan sureño no parece que permaneciera mucho tiempo en poder asturiano pues el 767, una vez que el omeya Abderramán I estaba ya firmemente aposentado en Córdoba y había logrado pacificar al-Andalus, una expedición al mando de Badr asoló esta zona y Álava obligando de nuevo a pagar tributos.

Durante los reinados de Silo, Aurelio y Mauregato nada cambia. Por un lado, no hay ninguna expedición cordobesa contra el reino pero tampoco parece que las fronteras del reino asturiano cambien. Solo reinando ya Bermudo I, en el 791, el emir Hisham I envió dos incursiones, una hacia la zona de El Bierzo y otra a la frontera de Álava y Castilla. Las duras derrotas motivaron la renuncia al trono de Bermudo I y su abdicación en Alfonso II.

Pero es probable que los valles y desfiladeros de esas Bardulias, el origen de Castilla, a grandes rasgos la zona de las Merindades, quedarán ya en esos tiempos bajo dominio del reino de Asturias. Tenemos dos elementos que permiten apoyar esta hipótesis:

- Por un lado, una lápida fundacional conservada en la ermita dedicada a las santas Centola y Elena, en Castrosiero, hoy en día un despoblado cercano a Valdelateja (Burgos) que indica que fue construida por Fernando y Gutina en el año 782 o 792.

- Por otro lado, un documento del 31 de diciembre de 790, nos certifica una donación al monasterio de San Juan de la Hoz, en Cillaperlata (Burgos), a orillas del río Ebro, en el territorio dominado por la fortaleza de Tedeja.

Ya hemos visto que tras el primer impulso de Alfonso I y su hermano Fruela, y a pesar de los intentos de Fruela I, las ganancia territoriales en esta zona parece que solo se van a circunscribir a la zona de los desfiladeros del río Ebro y sus afluentes que facilitan la defensa en las actuales Merindades. No se logró mantener la avanzadilla de Oca; tampoco el dominio sobre Mave o Amaya.

Movimientos repobladores de Castilla desde la actual Cantabria

Las acometidas cordobesas desde el valle del río Ebro contra Álava y Castilla van a ser continuas. Solamente durante el periodo de gobierno de Alfonso II (791-842) se contabilizan catorce ataques que, procedentes del valle del Ebro, asolan Álava y Castilla, llegando en ocasiones a penetrar hasta las Hoces del Pisuerga y Sotoscueva.

Precisamente es bajo el gobierno de Alfonso II cuando se comienza a leer en la documentación el nombre de Castilla. De momento como una región geográfica, sin rango de condado. Los esfuerzos de organización del territorio en esa época están liderados generalmente o bien por nobles que quieren incorporar nuevas tierras, abandonadas o con escasa población; o bien la actividad de pequeños monasterios que van ampliando sus propiedades.

En este momento, ya entrado el siglo IX, tenemos noticia de varios esfuerzos de consolidación del territorio de Castilla, los cuales en su gran mayoría vienen impulsados por gentes procedentes de la actual Cantabria.

Los foramontanos

Los Anales Castellanos Primeros, tan lacónicos ellos, nos dicen:

In era DCCCLII (era 852, año 814) exierunt foras montani de Malacoria et uenerunt ad Castella

«En la era 852ª (año 814) salieron fuera los montañeses desde Malacoria y llegaron a Castilla»

Esta fuente, que recoge hechos relacionados con Castilla hasta el año 939, nos cuenta que hubo un movimiento de gente fuera de las montañas por un lugar llamado Malacoria.

Por supuesto, existen varias hipótesis de dónde ocurre este movimiento: por la Morcuera de los Montes Obarenes hacia el territorio de La Bureba; que fueran mozárabes de Talamanca (Guadalajara) hacia el Duero…

Pero quizás lo que más sentido tienen en esta época es que sea un movimiento desde las tierras de Cabuerniga y Las Mazcuerras que se dirigen hacia la zona de Campoo

Desde mi punto de vista, la hipótesis más probable, expuesta entre otros por Pérez de Urbel y difundida por el escritor Víctor de la Serna en su obra Nuevo viaje de España. La ruta de los foramontanos es que fuera un movimiento de gentes desde las tierras de Cabuérniga y Las Mazcuerras para poblar la zona de Campoo tanto de Reinosa como de Aguilar de Campoo. Una zona que, diez años después, será la protagonista del primer fuero conservado (824), concedido a su vez por uno de los primeros condes conocidos en territorio cántabro.

San Vicente de Fístoles, el conde Gundesindo y sus posesiones en Castella

Nos vamos ahora al año 816 al monasterio de San Vicente de Fístoles, (hoy en día ermita de San Vicente mártir de Esles, en el municipio de Lloreda, Cantabria).

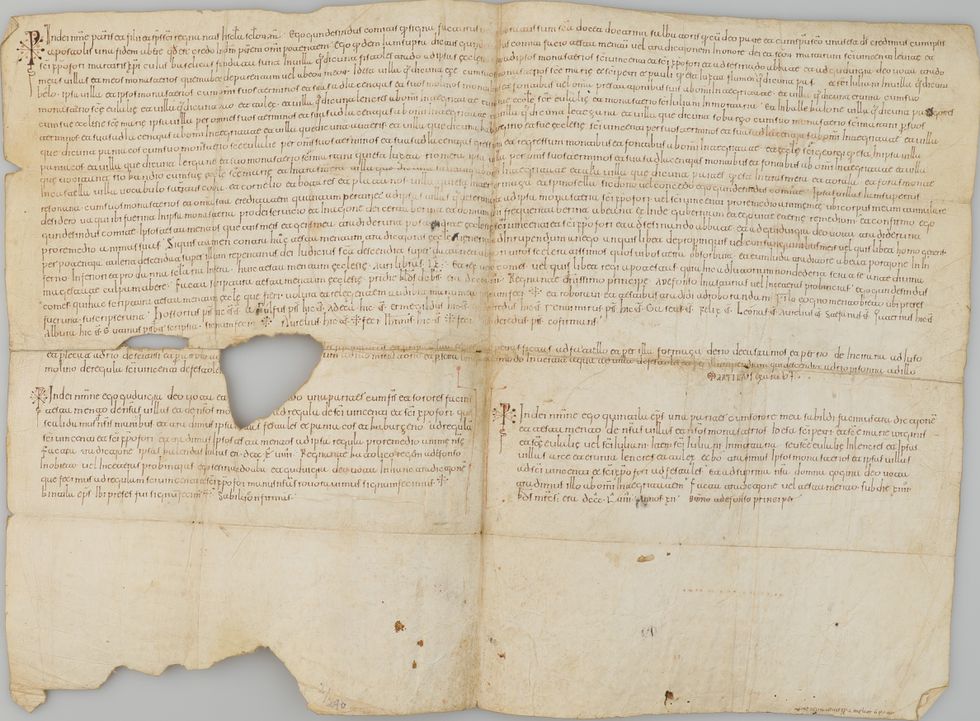

El 1 de julio de 811 una monja llamada Guduigia había donado sus posesiones en Kabarzeno, Festoles (Esles) y Paniacos (Penagos) a dicho monasterio en presencia de un obispo llamado Quintila (de sede desconocida). Cinco años después, el 30 de noviembre de 816, tenemos un importante documento (fuera de cualquier duda de interpolación o manipulación) sobre una donación a este mismo cenobio y en el que aparece por primera vez el topónimo Castilla. Se trata del testamento que escribió el conde Gundesindo, un magnate que debió de gobernar esta zona de la Transmiera y de la incipiente Castilla a comienzos del siglo IX, por el cual aporta numerosas propiedades al monasterio de San Vicente de Fístoles.

El documento estuvo hasta 1835 en la biblioteca del monasterio de San Salvador de Oña (Oña, Burgos). Pero, debido a la Desamortización, ésta fue completamente expoliada. Entre los documentos perdidos estaba este Testamento del conde Gundesindo o Pergamino de Fístoles, un documento escrito en letra visigótica del siglo IX.

En 1982 el catedrático de Historia Medieval Emilio Sáez lo encontró en el archivo del Instituto de Historia de San Petersburgo (Rusia). Gracias a los investigadores Máximo Gutiérrez e Iván Gastañaga, en mayo de 2023 la institución rusa entregó una copia digitalizada al Archivo Histórico de Cantabria.

Dice en él que dona propiedades más allá de las montañas (foras monte), en Castella:

et foras monte, in Castella, villa vocabulo Sauctus Coba, et Cornelio, et Botares, et Platanos; villa qui est inter Ormaza et Spinosella

Por lo tanto, este documento del año 816 sería el primero en el que el topónimo ‘Castilla’ aparece registrado en un documento cuya autenticidad no se puede dudar.

El conde Munio Núñez y el fuero de Brañosera

Mientras los cordobeses asolaban Álava y la parte más oriental de Castilla, en el norte palentino, la repoblación no se detiene. Encontramos en esta zona a otro magnate con el título de conde llamado Munio Núñez.

Por desgracia no sabemos cuáles eran sus dominios ¿Puede que gobernara la Asturias de Santillana? ¿Liébana? ¿Fue él quizás el responsable del movimiento foramontano de diez años antes?

Lo único que sabemos de él es que el 13 de octubre del 824 concedió un fuero a la localidad de Brañosera (Palencia), justo en la vertiente más norteña del Campoo palentino. Se considera el fuero más antiguo conservado en España y, probablemente, en toda Europa occidental..

En él se describe primero el territorio organizado en torno a Brania Ossera (Brañosera), después se cede todo el territorio a cinco familias y expone el fuero, en el cual se dice que se podrá pedir el montático (impuesto que se pide a aquellos que vayan con sus rebaños a pastar a los prados de la villa) dando la mitad al conde; y además pagarán un impuesto por la protección que les da el conde estando a cambio exentos del servicio militar y la vigilancia los castillos.

El fuero muestra el modo en el que los nobles tratan de atraer población a esas nuevas tierras de las que se van apropiando ante la falta de suficiente población nativa de la zona. Conceden derechos, facilidades a los nuevos pobladores para sí dominar de forma consistente los nuevos territorios.

San Andrés de Asia

Como último ejemplo de esas relaciones entre monasterios situados en tierras cántabras y Castilla en el comienzo del siglo IX, está la fundación del monasterio de San Andrés de Asia (hoy en día la ermita de San Andrés de Aja, en el valle de Soba, Cantabria). En uno de sus documentos aparece por segunda vez el topónimo Castilla.

Un documento del 18 de enero de 836 registra que el presbítero Cardelio dotó al cenobio con diversas propiedades suyas y de su padre Valerio y, entre ellas, aporta dos villas situadas en Castella: la villa de Cardiel y Villella:

Et ipsa uilla Asia et summo Linuinsia, Uba et alia loca alletes Leorga, et in Castella quod nominatur uilla Kardelli de nominis mei et Uillella,

A lo largo de la primera mitad del siglo IX el territorio de Castilla se va consolidando definitivamente dentro del reino de Asturias. Como no podía ser de otro modo, la acción de los condes con autoridad en la actual Cantabria es clara. Y al igual que las familias nobles, los monasterios que han sido fundados en tierras de la actual Cantabria van acumulando propiedades a ambos lados de la cordillera cantábrica.

Y todo ello a pesar de que los ataques de los omeyas son constantes y obligan a mantener una potente frontera llena de castillos y atalayas que protegen los pasos por los desfiladeros del río Ebro y sus afluentes tanto en Castilla como en Álava.

La creación del condado de Castilla y la toma de Amaya

La primera vez que aparece un conde propio de Castilla es ya en el reinado de Ordoño I (850-866). Solo sabemos su nombre: Rodrigo, no conocemos ni su apellido ni sus orígenes, ni que grado de parentesco pudiera tener con el rey.

Pero, cuando aparece, lo hace realmente de manera simbólica: Tomando de forma definitiva para el reino de Asturias el enclave de Amaya en el año 860.

Han tenido que pasar casi un siglo y medio para que uno de los lugares icónicos de ese ducado de Cantabria sea de nuevo incorporado al reino que forjaron los hijos del último duque cántabro. Y quien lo hace es el primer conde de Castilla conocido.

Según los Anales Castellanos Primeros:

In era DCCCLXLVIII populavit Rudericus comes Amaya et fregit Talamanka

y también lo confirman los Anales Castellanos Segundos:

In era DCCCLXXLVIII populauit Rudericus comes Amaia.

El conde Rodrigo es citado hasta el año 873. Tuvo que hacer frente al menos a cuatro incursiones musulmanas, de nuevo desde el valle del Ebro, entre los años 863 y 867 e intervino en el condado de Álava para sofocar la rebelión del alavés Elyo incorporándose brevemente a sus dominios.

Parece que su territorio, a grandes rasgos, comprendía desde Campoo al oeste hasta el límite con Álava al este, dominado por todo el actual norte de la provincia de Burgos hasta el límite con el páramo de Masa y La Bureba al sur y el sureste.

A partir de Amaya, se va a crear uno de los cuatro condados que acabarán conformando el condado de Castilla en el siglo X. Está regido por el conde Munio Núñez, llamado igual que quien posiblemente fue su abuelo, el del fuero de Brañosera.

Munio Núñez fue el responsable de incorporar la fortaleza de Castrojeriz al reino de Asturias (882/883) y avanzar, posteriormente hasta el río Duero, tomando Roa (912).

La línea cántabra de la genealogía de Fernán González

Antes hemos hablado de cómo un conde se persona en Brañosera en el año 824 concediendo un fuero con el objetivo de poblar y organizar un territorio en el Campoo palentino. Pues bien, este conde está emparentado por línea paterna con el conde de Castilla más conocido: Fernán González.

Lo sabemos porque el fuero de Brañosera fue confirmado en varias ocasiones por los condes de Castilla. En el 912 lo hizo Gonzalo Fernández, conde de Burgos y de Castilla y padre de Fernán González.

El 28 de marzo de 968 el conde Fernán González confirma los fueros de Brañosera, otorgados por sus bisabuelos Munio Núñez y Argilo, junto con su segunda esposa, Urraca, hija del rey García I Sánchez de Pamplona. Lo mismo hará su nieto, el conde Sancho García el 24 de mayo de 998.

Como dato adicional, el conde Fernán González aparece citado como conde en un documento del cartulario de Santo Toribio de Liébana en una ocasión (sin poner expresamente el título de conde en Liébana), el 3 de junio de 959. Probablemente lo fue hasta mediados del 961, cuando ya aparece como conde lebaniego Fernando Rodríguez. Es posible que fuera un gobierno temporal derivado de los conflictos entre Sancho I de León y Ordoño IV, yerno del conde.

Tradiciones sobre Pelayo, el ducado de Cantabria y una virgen de Covadonga en Cillaperlata

Las tradiciones populares que relacionan a Pelayo y a Pedro de Cantabria con el entorno de la localidad de Cillaperlata son recurrentes.

Por un lado, una tradición cuenta que, tras la batalla de Covadonga, Ermesinda, la hija de Pelayo, estuvo de novicia en el monasterio de San Juan de la Hoz de Cillaperlata y que quizás allí conoció a Alfonso, el hijo del duque de Cantabria.

Por otro lado, se narra la fabulosa batalla de Cillaperlata o del Negro Día, que al decir de Gregorio Argaiz, ocurrió en el 726, donde Pelayo se enfrentó contra un enorme ejército musulmán al que derrotó frente a la ermita de Incinillas, a 8 kilómetros de Cillaperlata, gracias a que suplicaron a la virgen de dicha ermita que alargara el día unas horas más para poder finalizar el combate contra los musulmanes y, de este modo, derrotarlos completamente.

Dicen también que en esa batalla es posible que muriera el duque Pedro de Cantabria y que estaría enterrado en esa ermita de Incinillas, donde hoy se conservan los restos de una necrópolis altomedieval. Aunque otros dicen también que está enterrado, junto a otros numerosos nobles que cayeron en la batalla, en la iglesia de Nuestra Señora de los Reyes Godos, cuyos restos están a los pies de la fortaleza de Tedeja.

Dejando a un lado estas tradiciones, probablemente fantasías, sí existe una vinculación directa entre Cillaperlata y Covadonga. En el siglo XII se tallaron dos imágenes gemelas de la Virgen de Covadonga que acabaron una en el Monasterio de San Juan de la Hoz de Cillaperlata y otra en el Monasterio de Covadonga en Asturias.

Pero en el año 1777 un devastador incendio destruyó por completo el interior de la Santa Cueva Asturiana y la talla de la Virgen de Covadonga se quemó, desapareciendo para siempre. A partir de esa fecha, la única talla original de la Virgen de Covadonga que queda es la que se encuentra en la parroquia de Cillaperlata. La imagen de la Santa Cueva fue sustituida por otra de gran belleza pero con muy poco parecido a la original.

Al comenzar la Guerra Civil, la imagen asturiana desapareció seguramente para preservarla del expolio y, al finalizar la guerra, el Cabildo de Asturias estuvo haciendo gestiones con la intención de llevar la talla burgalesa al santuario asturiano. Pero no lo consiguieron, seguramente porque la talla asturiana apareció en la embajada de París al acabar la contienda española.

Conclusiones

La historia temprana de Castilla y el reino de Asturias está intrínsecamente ligada al ducado de Cantabria y a la figura del Duque Pedro y sus hijos. Estos últimos, Alfonso I y Fruela, fueron cruciales para la consolidación del reino de Asturias y la recuperación de territorios, aprovechando la inestabilidad en al-Ándalus.

La repoblación y organización inicial de Castilla en el siglo IX dependió en gran medida de los “foramontanos” y magnates procedentes de la actual Cantabria, como el conde Gundesindo y Munio Núñez. Estos impulsaron la fundación de monasterios y la concesión de fueros para atraer población, sentando las bases del futuro condado.

El establecimiento definitivo del condado de Castilla se simboliza con la toma de Amaya en el año 860 por el conde Rodrigo, un enclave histórico del ducado de Cantabria. Además, la conexión cántabra se extiende hasta la genealogía de Fernán González, demostrando la profunda influencia de esta región en los orígenes castellanos.